정어리 어란 밀도 및 어획량은 증가 경향을 보였으나, 자원 수준은 전년과 유사

해양수산부 국립수산과학원(원장 최용석, 이하 수과원)은 올해 우리나라 인근 해역의 정어리 자원은 지난해와 유사한 수준을 보일 것으로 전망했다.

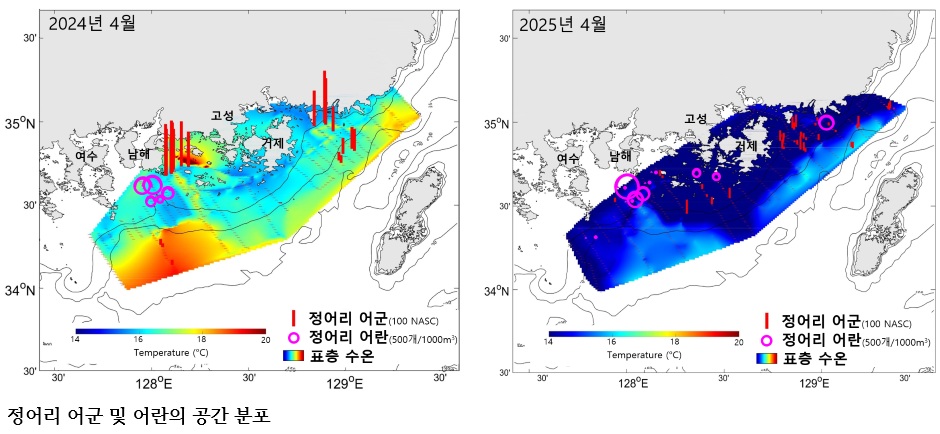

올해 상반기에 실시한 ’융합탐지기술*‘기반의 과학조사를 분석한 결과, 정어리 어미 개체의 유입량은 전년 대비 다소 줄었지만, 어란 밀도와 전체 어획량은 증가한 것으로 나타났다. 다만, 연안에 서식하는 정어리 어군을 대상으로 하는 연안 어획량은 감소한 경향을 보였다.

* 과학어탐으로 어군을 탐지하고, 연속어란 채집, 환경DNA 및 어획시험 조사 등을 통해 공간 분포 및 자원 밀도를 종합적으로 조사하는 기술

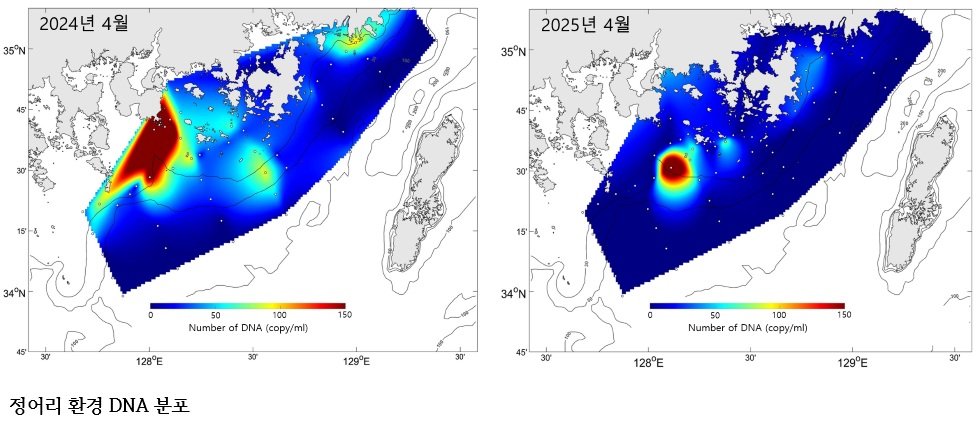

올해 조사 결과에 따르면, 정어리의 주요 분포 해역인 남해안의 어군 평균 밀도*는 전년 대비 약 40% 이상 감소하였고, 환경DNA**의 농도와 검출 범위 역시 줄어들었다.

* 음향학적 어군 평균 밀도(NASC, Nautical Area Scattering Coefficient)(m2/nmi2):

('24) 6.9 → ('25) 2.5 / 총 조사범위: 4,048 km2

** 정어리 환경DNA 농도(copy/ml): ('24) 62.7 → ('25) 31.9

반면, 연속어란채집기*를 이용한 조사에서는 정어리 어란 출현 밀도**가 전년 대비 약 4배 이상 증가한 것으로 나타났다. 정어리의 산란수온 범위는 12∼19℃인데 특히 16℃까지 수온이 상승하는 환경에서 정어리 어란의 출현 가능성이 높아지는 것으로 알려져 있다. 따라서, 올해 남해안의 4월 수온이 12∼16℃로 폭넓게 형성되면서 정어리 어란의 출현 밀도와 분포 범위가 증가한 것으로 분석된다.

* 조사선이 항해하면서 연속으로 해수를 빨아 들여 어란을 채집하는 장비

** 연속어란 채집 조사 결과(개/1,000m3): (’24) 62 → (’25) 258

통계청 어획생산통계에 따르면, 올해 1~5월 정어리 전체 어획량*은 전년 대비 약 10% 증가하였다. 업종별로는 연안선망(연간 어획량의 46% 차지)의 어획량은 전년 대비 4% 수준으로 급감하였으나, 근해에서 조업하는 대형선망(연간 어획량의 9% 차지)의 어획량은 93% 증가하여 전체 어획량의 확대를 견인했다**.

* 국내 정어리 어획량(톤) : (’21) 90 → (‘22) 12,030 → (’23) 44,498 → (’24) 38,264

1∼5월 전체 어획량 합계(톤) : (’24) 12,686 → (’25) 14,028

** 1∼5월 연안선망 어획량 합계(톤) : (’24) 3,108 → (’25) 137 /

1∼5월 대형선망 어획량 합계(톤) (’24) 6,040 → (’25) 11,667

최용석 국립수산과학원장은 “올해도 연안 해역에서 정어리 무리가 지속적으로 확인되고 있는 만큼, 자원 동향을 면밀히 파악하고, 폐사체 발생 등 현안이 발생할 경우에 어업인과 유관기관에 신속히 정보를 제공하고, 수산자원으로서의 활용 가치*를 높이기 위한 노력을 지속하겠다.”라고 말했다.

* 폐사체를 활용한 고품질의 양어, 축산 및 펫푸드 제조 기술 등(‘23.11.21, 우리원 보도자료)

페이스북

페이스북

트위터

트위터

카카오톡

카카오톡

카카오스토리

카카오스토리

네이버밴드

네이버밴드